2015年に「極真分裂20年を振り返る」と題したページを書いた。

そこでは、1995年に起ってしまった極真の分裂と、2015年の極真会館.松井派と新極真会の2つの世界大会の結果を俯瞰して書き、最終的には松井章奎氏への批判で逢着させた。

その結果、21もの「いいね」をしてくれた人がいた。

※参考記事

「極真分裂20年を振り返る」

そして、それから10年がたった。

ゆえに分裂から30年の記事も書かなくてはならないだろうと思い、今回上梓した。

その後、極真は、やはりというか、分裂は進んでしまっている。

第22回全日本大会の優勝者である増田章氏の本である『吾、武人として生きる』という本の中に「分裂はこれからも続くだろう。それは私も含め人間にはそれぞれ欲があり、それぞれの理想があるからだ。」と書かれてある。

増田氏は非常に奥深く社会を見る力があるし、根本原理を理解している。

※

| 増田章吾、武人として生きる/順文社/増田章 |

||||

|

95年4月に支部長協議会において、「松井章圭氏を館長職から解任する」という決議がなされて、賛成多数でそれが可決された。

しかし、松井氏とその氏を支持する支部長たちは、その決議を支持せずに支部長協議会の支部長たちと対峙していくことになる。

松井氏(下写真)が、94年に館長に就任してからまもなく除名処分をくだされた5氏の支部長が、大山倍達総裁の妻であった大山智弥子氏を館長として擁立させて、その団体を遺族派とした。

その遺族派と、松井氏に反旗を翻した団体は当初、支部長協議会派と名乗っていたが、その遺族派と合流し、大山智弥子氏が館長に就任したことで、纏まって大山派としたのだ。

松井派と大山派、この2つが大きな極真の派閥となった。

しかし、その大山智弥子氏が、1998年に館長職を辞任したことで、大山派からは西田幸男、三和純、七戸康博、桑島保浩、増田章長谷川一幸、大石代悟といったメンバーが脱退した。

それは大山派の人間との確執という面もあったが、智弥子氏いなき後、自分と地位的に同レベルの人間が指揮る状態に不満をおぼえだしたことの方が大きい。

その大山派から脱退した人間たちが、新たに極真連合会という団体名を名乗って組織を運営していくことになった。

智弥子氏去った後の大山派は、極真史上初の全日本大会3連覇を果たした三瓶啓二氏が長に就任し、極真会館.三瓶啓二代表として出発した。

その後、新たに2003年この団体は全世界NPO法人新極真会と名乗ることになった。

そのニュースを読んで私は「嗚呼、もう極真は1つの団体に纏まることはできない!」と嘆いたものだ。

分裂すれども、いずれの団体も最初の頭文字に「極真会館」とつけていたから、いずれは纏まれるだろうという期待はあった。

しかし、新極真会としてしまったら,もう不可能だろうということだ。

だが、この新極真会こそが、一番、組織としては盤石なのではないかと思われてならない。

この組織からは、脱退する支部長は皆無に等しいし、世界大会ではいまだに日本人が優勝して続けているゆえに。

2002年に極真会館.松井派を松井氏の独断で除名になった盧山初雄氏(下写真)が新たに立ち上げたのが極真館だが、盧山氏が館長に就任し、その副館長に就任したのが氏の弟弟子だった廣重毅氏であった。

大山総裁の内弟子だった2人が二人三脚であれば永続的にこの組織は盤石だろうと思われたが実際はそうではなかった。

廣重氏の愛弟子だった金子雅弘氏が、2017年に極真館を除名になり、その処分への不服から廣重毅氏が極真館を脱退し、新たに極真拳武会を設立しその会長になるが、次の年に早くも廣重氏は病死してしまう。

その次代の会長に金子雅弘氏が就任して今に至る。

大山智弥子氏が大山派の館長辞任後、重役だった西田幸男氏が脱退し、「極真空手 清武会」を発足させた。

その後、大山派は盤石にいくかどうか見守っていたが、そうではなく、何人もの脱会者を出しその脱退者の団体が極真連合会だったことは先に書いた通りだが、その連合会から2012年に長谷川一幸氏と、大石代悟氏が脱退し、世界総極真を設立した。

しかし、その団体の順調な運営には運ばず、2019年に長谷川一幸氏が脱退して、世界全極真を設立してこんにちに至る。

そして、大石代悟はそのまま世界総極真を引き継ぐことになる。

残った極真連合会は、2008年に一般社団法人国際空手道連盟極真会館と名称変更してこんにちにいたる。

第二次世界大戦直後は日本の空手界全体では、試合では相手の体に当てることはしないで、体に当てる寸前で止める寸止め空手が主流だった。

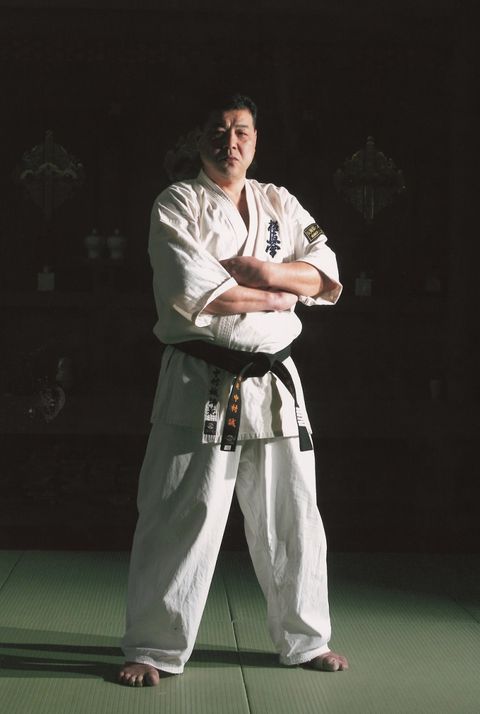

しかし、極真空手の創始者だった大山倍達総裁(下写真)は、このルールに異議を抱き、1969年に初めて直接打撃制の空手のトーナメント大会を日本で初めて開催する。

その際にはルールの設定が必須だった。

空手は元々、打撃がメインの格闘技だったが、それには投げ技も、つかみ技、押し技もあった。

極真空手の型には、そういった技も入っているのでわかるだろう。

しかし、それでは他の格闘技との識別がつかないということで、投げ技も、つかみ技も、押し技も反則にした。 突き蹴りだけの試合にしたのだった。

しかし、手による顔面攻撃は認めなかった。

素手素足でつきあい、蹴り合うのだから、足はともかく足以上に器用に動く素手による顔面攻撃を認めてしまえば、ダメージが大きく、そのために脳が振れてダメージを受けた選手は生活に障害が出てしまうし、最悪の場合死人がでてしまう、という危惧からなのだ。

現にグローブを着けての顔面攻撃を認めているボクシングでさえも死人が出てしまうのだから、素手ならば猶更だ。

そのルールは、以上のように分裂してしまっている極真のいずれの団体においても遵守されている。

だが、それ以外の面で既存の方法に疑問を抱いて、それをアレンジする団体が出てくるのは、人間の歴史が教えてくれるところで、やはりいくつかの極真の団体からアレンジする例が出てきている。

まずは、盧山初雄氏の極真館だが、この団体は当初は素手素足で戦い、手による顔面攻撃なしのルールでしていたが、2008年の全日本大会からは階級別の大会にして、その階級戦ではグローブを着けての顔面攻撃ありのルールに変更された。

その試合に際にも、あまり接近しての間合いも禁止されるようになった。

やはり盧山師範特有のこだわりがあって、武道とはストリートファイト=喧嘩を想定しての道である、ということだ。

手による顔面攻撃を認めてはいないからといって、手が届く距離に迫って間合いを詰めて手による攻撃が出てこないということであれば、武の道に反する、ということだろう。

なるほど理にかなっている。

私もK-1のビデオを観る期間がしばらく続いた後に、空手のビデオをみると、あまりの間合いの近さに「そんな距離にいたら、相手のパンチが顔面に来ちゃうよ!」と叫びたくなったが、すぐに「あっ!これは空手だったっけ…」と苦笑してしまう経験があった。

それに、盧山師範の出した本を読むと、「空手の試合において顔面を殴られてからといってアピールするのは武の道に反する」と書いてあったのを思い出した。

空手の試合においては手による顔面攻撃は認められないけれども、武の道においては手による顔面攻撃を受けたら、それを避けられなかった自分にも責があるということだ。

実に理にかなっているし、その精神を見習わなくてはいけないと思ったものだ、私は。

その盧山師範の本を読んだのか、松井派の世界ウェイト制大会や全日本ウェイト制大会で優勝や準優勝を重ねて、無差別級でもいつも上位入賞の常連だった森善十郎は、顔面を殴打されてもアピールは一切していなかった。

こういう精神をこそ見習わなければいけないのだろう。

武道を奥深く追及していた盧山師範ゆえに、直接打撃の鍛錬だけでなく、棍や棒、トンファーなどを使った鍛錬も稽古中にしている。

これもまた瞠目すべき現象だろうと思う。

やはり武とは、やはりストリートファイトを想定して鍛錬を重ねていくべきである、ということであれば、相手の突き蹴りだけでなく、武器にも対応していかなくてはいけないのは言うまでもない。

大山総裁の半生を描いた漫画である『空手バカ一代』において、総裁が弟子に包丁を投げて命中させる練習を課しているシーンもあった。

しかし、今の極真空手の大半の団体では、そういうことが行われていない。

やはり試合対策中心になってしまっているからだろう。

極真の道場訓では2条目に「我々は武の真髄を極め、機に発し感に敏なること」としている。

武の真髄を極めるのに、やはり打撃だけの稽古では理にかなっていないのは言うまでもない。

機に発するためには、いろんな相手を想定するのはもちろん、いろんな武器や格闘家にも対応していかなくてはいけない事実であることは言うまでもない。

こういう違う刺激は武道家には必須のモノだと私は思うのだがどうだろうか?

しかし、こういった変化はどうしても賛否両論出てしまうのも、また人間社会の必然なのだ。

ゆえに、そのことを憂えても仕方がないし、それについていけるというのならば、その団体を賛助するのがいいだろう。

そして、大幅なルール変更をしたのは、極真会館.松井派だ。

2016年の全日本大会から、この団体では上段蹴りを出して、その際にちょっとでも顔面に掠り、そこで残心のポーズをとれば技ありになる。

足掛けで相手を転倒させて、そこで残心をとればそれで技ありになる。

相手が蹴りを放って、そこで一瞬掴んで転倒させて残心をとれば技ありになる。

こういうルールにしてしまったのだ。

いずれも相手が攻撃に効いていなくても技ありになるのだから、格闘技というよりも競技の色がかなり強くなったのは言うまでもない。

また、以前ならば掌底押しは反則だったが、一発ならば認める、ということになった。

掌底押しに関しては、接近戦で悶着が続いてしまい攻防が見れなくなる部分があるので、それは私的には許容範囲だった。

しかし、残心をとれば効いてなくても技あり、というルールには賛同しかねる。

この改定ルールの試合を観ていても、一向につまらないからだ。

そういう主旨のページを書いたが、そこで賛同してくれた読者がいて、「その通りです。私も松井派の人間ですが、改定ルールの試合を観ても、演武を見ているようつまらないです。新極真会の試合の方が何倍も楽しいです。あのようなルールにしてしまって大山総裁もご立腹でしょう。」と書いてくれた。

2019年の世界大会では、改定後の初めての世界大会ということもあり日本人選手の活躍が期待された。

その大会前の世界大会代表選手の合宿の模様が動画にアップされていたが、その際も上段蹴りを当ててすぐさま残心をとる練習が見られたが、その際も私は「あほくさ!」と思ってしまったのだった。

やはり、効かせてこそ空手であり、格闘技であるという観念が私は抜けないからだ。

そして迎えた世界大会では、海外選手は改定ルールに慣れていないこともあってか、日本人選手に技ありを取られて敗退という場面がよくあった。

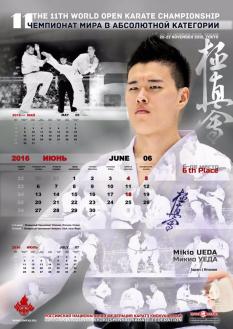

その急先鋒は、日本のエースだった上田幹雄(下写真)だった。

この大会でもロシアン旋風は凄まじく、ベスト8に4人が入賞した。

同じく日本人も4人が入賞した。

前回の2人から大幅アップだ。

準々決勝と準決勝で、上田選手はともにロシア人から技あり優勢勝ちだった。

しかし、その技ありは前回大会においては有効とされなかった、掠ってすぐさま残心で技ありというルールだったからこそ取れたといえる。

やはり、海外ではそれほど新ルール対策が浸透していなかったがゆえなのだろう。

しかし、これには私は納得できなかった。

その技あり優勢勝ちのシーンを見ても、「こんなんで技ありになっちゃうの?」と訝し気に思ってしまうのだ。

ゆえに日本人選手が、それで技ありを取っても一向に喜べない。

私は、改定にしろ変更にしろ、それがいい結果をもたらすのならばそれでいいと思うのだ、空手に限らず会社や宗教の規則にしろ何にしろ。

しかし、どうにも納得がいかないのであるならば、やはりその団体に反旗を翻し意見を物申す、それでもその意見が聞き入れられないならば、その団体を抜けるべきなのだ。

先に私の意見に賛同してくれた人に私は返信を書いた。

「意見に賛同してしていただき感謝です。あの改定が受け入れられないで、そのままあのルールで指導し、試合に出場していくのならば、あの改定に賛同しているのも一緒です。なので、他の極真の団体に移ることをお勧めします」と。

やはり、そのまま従っていたのならば、あのルールに賛成していることに変わらないので、やはり抜けるべきなのだ。

あの改定後に、松井派の支部長だった中村誠師範は除名になるが、その除名後、自分の団体ではあのルールは受けいれずに、元の極真のルールに戻した。

それでいいのだ。

先の増田章氏の本には「私は、空手を武道として稽古するのであれば、絶えず意識を高める努力を惜しんではならないと思う」と書かれているのを読んで非常な感銘を受けた。

長のすることだからすべて正しいんだなどというのは、へ理屈としか思えないのだがどうだろうか?

※

| 増田章吾、武人として生きる/順文社/増田章 |

||||

|

あの2019年の世界大会で、上田幹雄と決勝で対戦したのはロシアのオレクサンダー.イエロメンコだった。

延長2回の接戦の末、試し割り判定で、これを下し、世界王者に輝いた。

2003年の木山仁の優勝から実に16年ぶりの快挙だった。

彼の優勝によって、これから日本人が世界を牽引していくかと思いきやそうではなかった。

外国人があのルールに慣れていなかった、ということもあるが、危惧していたのは、松井派では勝つ王道の理論が全体的に浸透していなかったのだった。

一部の人間しかその王道がわかっていなかった。

それは、体を頑強にして攻撃を速く強く、という実にシンプルな理論だ。

それが、松井氏の価値観である綺麗で華麗な組手を目指させて指導でも、機関雑誌でも、そういったことが先にありきでリポートされている。

あの2019年の世界大会で入賞した日本人選手は以前から、そういう理論をモットーに鍛錬を重ねていた。

それゆえに、ルール改定が手伝って勝ち上がることができたのだ。

しかし、もともと綺麗な組手ありきで稽古していた人たちが、あのルール改定によって更に綺麗な組手ありきで稽古するようになったのは言うまでもない。

格闘技たるもの、先にパワーとスピード有りきで稽古していかなくては、上達するすべはない。

綺麗で華麗な組手をいくら継続しても組手で後退させられてばかりになる。

その結果、どうすれば強くなれるのかわからないまま、自分には向いていないんだと早計に観念して辞めていく人が出てしまうのは言うまでもない。

綺麗な組手さきにありきでは余計に、その傾向に拍車がかかってしまう。

そして、組織全体の士気が下がってしまうし、弱体化にも向かってしまう。

実際、2023年の世界大会においてはロシア人が優勝し、その他5人のロシア人が入賞、フランス人が1人入賞、日本人は1人のみという結果に終わったのみならず、2024年の全日本大会において、ベスト8に5人のロシア人選手が入賞し、その内の1人が優勝した。

そして1人がフランス人、2人が日本人という散々たる結果に逢着してしまったのだ。

まるで全ロシア大会に日本人選手が何人か参戦したような観を呈していた。

当然だろう、もともとロシア人はどの国の選手たちよりも技を強く速く、をモットーに鍛錬を重ねているからだ。

もちろん、日本人選手たちよりもだ。

病膏肓たる状態とはこういうことを言うのだろう。

もうこの状態から立ち直るのは不可能と私は断じているので、松井派はもう見放しているのだ。

だが新極真会はどうだろう。

2015年に開催された世界大会においては、島本雄二と入来建武の2人の日本人の対戦によって決勝が争われた。

結果、島本雄二が優勝した。

しかし、初出場でしかも20歳の若さで決勝まで進んだ入来選手には感服せざるを得なかった。

その次の年の全日本大会では、その島本選手にリベンジを果たし、21歳で優勝を遂げた。

しかし、その次の年に行われた全日本大会では、決勝で惜しくもリベンジを果たされて準優勝になった。

しかし、それまで痛めていた右足が悪化して、全日本大会での入賞はならなかった。

しかし、島本選手は優勝し、2連覇を果たし、日本のエースに昇格。

その次の年の世界大会においては、世界ウェイト制において日本人選手が7階級で優勝したこともあり、この大会でも盤石かと思いきやさにあらず、外国人選手の底上げは凄まじく、特にポーランドのマシエ.マズールがあれよこれよという間に世界の強豪たちを打ちのめして決勝に登った。

その時、入賞者のうち日本人は4人。

この時、脅威だったのはリトアニアのエヴェンタス.グザウスカス(写真右)で、前年の全日本大会で準優勝した山本和也を延長1回の末、判定勝ちを収めた。

その時、茶帯だったにもかかわらずである。

これは末恐ろしい選手が現れたと誰もが驚愕したに違いない。

しかし、全日本大会のファイナリストを降した代償は大きく、左足の腿を蹴られまくっていたことが起因して、次のマシエ戦で一本負けしてしまう。

しかしこういった脅威を退けて、何とか島本雄二選手が優勝し、世界大会2連覇を達成。

気になる次の日本のエースだが、それは入来選手が復活した。

痛めた足の回復は盤石ではなかったが、それでも何とか復活して、全日本大会で3連覇を果たすことになる。

しかし、彼の強烈な代名詞ともいえる下段蹴りは、諸刃の剣であって、強烈であれば強烈であるほど、足にダメージを負ってしまう性質のものなのだ。

それが、2023年の世界大会当日に古傷としてでなければいいが、と危惧していたが、それが出なくて何よりだった。

この大会で、日本人選手の入賞は5人と飛躍を見せたが、しかし、ベスト4に3人の外国人とかつてない危機を見せた。

しかし、入来選手(下写真左)の圧倒的なパワーを誇った組手が、海外の長身の外国人にも通用して、特別な上段蹴りなどをしなくても、、持ち前の下段で勝ち上がることができた。

そして優勝である。

こういうことが可能なのは、新極真会の組織内で、強くなるための王道の方法論が流布しているからだ。

かつて、島本雄二選手とその兄の一二三選手がテレビインタビューで「スピード、パワー、テクニック中心でトレーニングしてきました」と語っていた。

女子の世界大会で優勝した南原朱里選手もインタビューで「スピードとパワーを意識してやってきました」といっていた。

やはり王道が流布しているのだ。

しかし、松井派では、その長である松井章奎氏の価値観が先に出てしまい、とにかく華麗で綺麗な組手を目指さそうとするのがメインになってしまっているがゆえに、それが機関雑誌でもメインに語られ解説されて、それを読んだ選手たちは、スピードとパワーと打たれ強さを意識することはできなくなっている。

「相手の技に対応して」「相手を想定して」…こういった言葉だけが先行してしまっているだけで、身体を頑強にして技を強く速く、などということは言われない。

それゆえに、新極真会の選手よりも、松井派の選手たちは身体の芯が細いと感じるのは私だけであろうか。

相手を倒すのではなく、ちょこんと足を顔面に当てるだけで技ありというルールゆえに、ちょこんと足を顔面に当てるだけを意識するがゆえに技にも切れがないし力もないのだ。

打ち合いを制するのではなくポイントで勝つんだ、といわんばかりの試合が多く散見される。

これでは単なる競技であって武道でもなければ、格闘技でもない。

他の生け花や書道といったお稽古事にしろ、柔道や剣道といった武道にしろ、またはいろんな宗教団体にしろ、その長の価値観によってそれまでのルールを変えられてしまい、本来の姿からは隔たってしまうことは往々にしてあるのは、人類の歴史を見ればわかる。

そういった変化は必然だ。

その変化がよき結果をもたらすことになったのであれば文句は言う必要はない。

しかし、その変化がゆえに悪しき方向へ行ったのならば、やはり元に戻すか、何らかの是正をしていかなくてはならないのは言うまでもない。

しかし、そのような兆しは全く松井派には見られない。

その結果、本来の武道から隔たって、よからぬ方向へいってしまっているし、日本人選手の弱体化が顕著であるとみるのは私だけであろうか?

このような団体であれば、回復はまったく見込めないので、この団体への加入は私は勧めない。

新極真や松井派のほかの団体はどうだろうか?

注目すべきは、纐纈卓真(下写真)だろう。

この人は、極真連合会の長谷川一幸氏の弟子で、極真連合杯の2008年と2012年の世界大会で優勝するという快挙を成し遂げた。

長谷川一幸氏が、新たに世界総極真を立ち上げたので、そちらに移って、そこの2016年の世界大会をも制したのだ。

実に世界大会を3連覇!

そのほか、100人組手も完遂したまさに極真空手のレジェンドだったのだ。

まさに空手のために生まれてきたような人だ。

新極真会の島本雄二も世界大会を2連覇したが、それ以上の実績だ。

こういうレジェンドを生み出すのは、選手の生まれもっての資質のさることながら、その属した団体に流布している指導内容や情報だと思うのだ。

武道団体でも、宗教でも、その始祖がなくなると、その後を継いだ長が、始祖の遺した内容のうちの自分の好きな面、自分が大事と思う面だけを中心に講義してしまう負の面が存在してしまう。

それで、聴講した人は、それがすべてであると思い込んで、その面ばかりを勉強する。

それでうまくいかないと自分には合っていないとして、その団体から抜けて辞めてしまうということは人類の歴史を見ればよく分かる。

しかし、そうではなく、その始祖の遺した面をすべて見回す必要があるのだ。

その後を継いだ長が、始祖の遺した内容のうちの自分の好きな面、自分が大事と思う面だけを中心に講義してしまうのは限られた時間内でこなさなくてはいけないがゆえに仕方ないが、本当にその稽古内容や宗規について極めたかったら、その始祖の遺した言葉なり本なりを全部網羅するくらいに読む必要がある。

そのうえで稽古で実行に移す。

空手においては、それで本当に強くなれるのだ。

松井派の稽古情報、機関雑紙を読んでいて、王道の強さを得れるとは私には思えない。

それらで王道の強さを得れるというのならば、日本人出場がほとんどな全日本大会で外国人が6人も入賞してしまうのはなぜか、説明がつかないだろう。

やはり始祖の遺した内容を全部見まわす必要があるし、あのルール改定のうち「一瞬の掌底押しOK」以外は全部廃棄する必要がある。

しかし、危惧は松井派だけではない。

今年おこなわれた新極真会の第56回全日本大会において、カザフスタンのアンジェイ.キンザースキー(下写真)が優勝した。

これまで外国人にとって難攻不落だった新極真会の無差別全日本大会の優勝の座を、初めて外国人選手が射止めたのだ。

これには衝撃を感じなかった人はないだろう。

王道の稽古指導が必須なのは真理だが、その攻略法については、やはり当然的な人間性に立ち返る必要がある。

新極真会で行われている王道の稽古指導がゆえに、これまで全日本大会や世界大会において日本の王座を守ってきたが、それも対日本人選手だけでは、免疫力が失われてしまっていたようだ。

この敗北を期に、新極真会の日本人選手は、対策を練る必要があるが、それもテクニックだけに特化したものではない。

やはり王道の、身体頑強で攻撃は強く速くを絶対に外してはならない項目として維持しながらである。 次の世界大会では、このキンザースキー選手が、外国人選手として最右翼になるだろうし、日本のエースがゼッケンの最後のナンバーになり、キンザースキー選手は1番をつけることになるだろう。

2年前の世界大会では、20歳のアントン.ジマレフ選手が急遽突出を見せ、日本の亀山真や渡辺優作といった強豪をなぎ倒してベスト4入りした。

そして今回もカザフスタン勢がとてつもない潜在力があることを示してくれた。

非常に脅威だ。

これから先、行方を見守っていきたいと思う。

※弊社発行の本当に強くなりたい空手家必読の電子書籍は以下。

以下よりどうぞ!

1000円以下の大セールです。

・Amazonはコチラ→初公開!空手のためのトレーニング理論と摂取物の理論大全集: 極真の猛者たちに学ぶ修練3倍アップ法.その弐

・BCCKSはコチラ→初公開!空手のためのトレーニング理論と摂取物の理論大全集

今回はこれにて終了したいです。

ありがとうございました。